Les voyages

Voyager sur Catchaluk n’est pas une mince affaire. Chose commune pour certains, inenvisageable pour d’autres les voyages et leurs conséquences n’en sont pas moins liés à la vie de nombreux peuples de Catchaluk. Hors du cas des peuples nomades, il est assez rare qu’une personnage voyage longtemps et loin. La plupart du temps il s’agira de petits déplacements dans le but d’aller vers un village proche pour assister à un marché ou vers une ville ou un temple pour assister à une cérémonie. Plus rarement des voyages un peu plus lointains peuvent avoir lieu pour se rendre auprès de sa famille… enfin les campagnes militaires sont en quelque sorte des possibilités de voyager. Ce ne sera cependant pas de ces voyages qu’il sera question mais bien de voyages longs, souvent lointains vers un objectif plus ou moins déterminé.

Pourquoi voyager ?

Cette question est fondamentale pour comprendre la nature des voyages. En effet, même pour les plus riches et les plus nobles le voyage n’est pas un loisir (même s’il peut être agréable). Une personne très riche cherchera d’ailleurs plutôt à amener ce qui est étranger à lui plutôt que l’inverse. Ceci démontre sa prospérité et son pouvoir. Ceci étant dit on peut trouver cinq grands types de raisons amenant avec elles cinq types de voyages différents.

Le commerce

Peut-être la raison la plus évidente au premier abord, le commerce est l’une des principales raisons de ces grands voyages. Menés par des marchands de métier ils concernent surtout certains peuples faisant partie de grandes puissances. Il s’agit donc d’expédition « privées », ou un marchand sera accompagné d’une suite. Durant cette dernière le marchand cherchera à acheter des biens, souvent loin de chez lui et à moindre prix, pour les revendre. Ces expéditions peuvent se diviser en deux catégories : les routinières et les prospectives. Les routinières sont les plus courantes, le marchand suivra un itinéraire qu’il connait bien et achètera des produits qu’il connait dans des régions connues. Il connaitra souvent bien ceux avec qui il négociera ce qui facilitera grandement son voyage. Bien entendu du fait des moyens de communication limités il n’est pas à l’abris de surprises le forçant à changer ses habitudes. Les expéditions commerciales prospectives sont, elles, bien plus risquées. Se basant sur des rumeurs, des témoignages plus ou moins fiables et la croyance en sa réussite, le marchand partira vers l’inconnu dans l’espoir de trouver des choses intéressantes à revendre d’assouvir sa soif d’aventure etc… Les risques de ces expéditions sont bien plus importants, rencontre d’étrangers hostiles, impossibilité de communiquer à cause de la langue, possibilité de se perdre, monnaies inutilisables dans la zone d’arrivée…

De par leur nature les expéditions commerciales sont de taille très variable. Les plus petites comprennent des groupes de seulement une vingtaine d’individus, les plus grandes peuvent en comprendre près d’une centaine. Nécessitant une longue préparation l’essentiel des participants seront des porteurs qui porteront des marchandises à vendre sur la route mais aussi les vivres nécessaires au voyage. Les marchands ont aussi l’habitude de s’entourer de quelques gardes du corps et souvent d’au moins un médecin. Il est aussi récurrent que les expéditions comprennent un guide ou un interprète parlant les langues parlées à destination si le marchand ne les connait pas. Enfin par prudence, les petites expéditions comprennent parfois un ou deux chasseurs capables d’attraper quelques animaux si les vivres venaient à manquer.

Point important concernant le commerce, si un certain profit est attendu dans le sens où l’expédition doit être « rentable », il est loin d’être le seul moteur du projet. D’une part il faut rappeler que chaque famille, celle du marchand compris possède déjà les ressources lui permettant de survivre. D’autre part l’enrichissement pour l’enrichissement est quelque chose d’assez mal vu dans Catchaluk et un concept qui est globalement mal compris d’autant plus qu’un marchand ne pourra généralement pas faire étalage de sa richesse. Dans ces conditions si la volonté d’assurer de meilleurs conditions de vie pour sa famille entre en jeu elle ne nécessite pas une grande recherche de profit. Parmi les principaux facteurs poussant les marchands à voyager on trouve : l’envie d’aventure et de rencontre, le goût pour les « grands espaces », la volonté de perpétuer une tradition familiale, l’envie d’en apprendre plus sur le monde, l’entretien de relations parfois sur plusieurs générations avec des partenaires commerciaux lointains, la volonté d’apporter des choses provenant de loin… et parfois un certain prestige social provenant non pas de l’activité du commerce en lui-même mais des récits de voyage. Tout ce qui touche au profit et au commerce lui-même sera d’ailleurs souvent passé sous silence. De même si les marchands sont souvent mal vus dans les cités huitze et yapannèques, si certains arrivent à importer des biens de luxe, ils pourront paradoxalement être remarqués par le notchapa et entrer à son service. De plus les marchands sont souvent l’une des principales sources d’informations sur ce qu’il se passe ailleurs tant pour les puissants que les gens du peuple.

La diplomatie

Les voyages diplomatiques sont l’apanage des puissants et de leurs représentants. Ces voyages peuvent avoir plusieurs raisons : officialiser un accord, envoi d’une délégation dans un endroit, envoi de cadeaux officiels, accompagnement du futur époux ou de la future épouse… De manière plus « locale » cela peut être des représentants d’un village se rendant dans une grande ville lointaine pour faire part de leurs doléances ou de leur hommage au nouveau seigneur des lieux.

Souvent bien moins dangereux que les voyages commerciaux, le lieux d’arrivée est connu à l’avance et le plus souvent ces expéditions n’auront pas à se questionner sur les ressources à emporter trouvant repas et abris dans les villages le long de la route. Il en résulte que ces expéditions comprennent beaucoup moins de porteurs dans leurs rangs et que les chasseurs sont rares. On y trouve souvent plusieurs gardes du corps appartenant souvent à un ordre guerrier prestigieux ainsi que des assistants, serviteurs, scribes ou interprètes pour les personnages importants. Il arrive aussi que le principal envoyé voyage avec sa famille s’il doit aller prendre un poste dans un nouveau lieu. Parfois si un dignitaire important est à la tête du voyage, il sera accompagné d’une suite particulièrement nombreuse tant pour montrer son pouvoir que dissuader ceux qui voudraient s’en prendre à lui.

Bien que théoriquement peu dangereuses et bien protégées, ces expéditions peuvent aussi s’avérer mortelles pour ceux qui y prennent part. D’une part leur nature même comme la négociation d’alliance ou de traité de paix peuvent amener certaines personnes à vouloir les arrêter. D’autre part cela peut même parfois venir de leur commanditaire. Si la pratique est officiellement réprouvée par tous, envoyer une expédition commerciale et la faire massacrer via des mercenaires ou bandits peut s’avérer être un excellent motif de guerre puisqu’il est facile de rendre responsable les dirigeants du territoire dans lequel a eu lieu la disparition.

Le nomadisme

Le nomadisme oblige toujours au voyage puisqu’il s’agit de déplacer toute une communauté d’un lieu à un autre pour une durée allant d’une saison (chez les alipus) à quelques années (chez les cutchakans, akatsuyos, ustatinas et xiban). Ce nomadisme ne concerne réellement qu’une poignée de peuples. Il s’agit toujours d’un voyage préparé où la tribu qui le pratique emportera avec elle tous ses membres ainsi que tout ce qui lui sera utile. Ces voyages sont très lents du fait du matériel à transporter mais aussi de la présence d’enfants, de vieillards et parfois de troupeaux. Si la tribu possède souvent de quoi tenir le voyage, elle peut aussi effectuer des pauses de quelques jours dans des endroits propices pour chasser et se réapprovisionner en nourriture. Ces voyages sont aussi souvent risqués car la tribu est particulièrement vulnérable durant ce dernier. Chez les cutchakans bien qu’il soit assez mal vu de s’attaquer à une tribu en pleine migration cela arrive en réalité assez régulièrement dans certaines régions où les ressources se font rares. De plus si la tribu a souvent une idée de l’endroit où elle va aller, le lieu précis d’installation est souvent inconnu (moins chez les alipus). A ce sujet plusieurs approches sont possibles. Certaines tribus envoient des éclaireurs quelques semaines avant le départ prévu d’autres ne prennent pas cette peine voyageant régulièrement entre zones connues. Cependant un risque important est d’arriver dans une zone déjà peuplée ce qui force à prolonger le voyage.

D’une durée variable allant de quelques jours à quelques semaines voire mois, il s’agit toujours d’épreuves importantes et souvent stressantes. Plus il est long et plus les nomades risquent de manquer de ressources surtout si leur groupe est important. De même la présence de nombreuses personnes non adaptées au voyage tend à rendre les risques déjà existants encore plus grands.

L’exil et les vagues migratoires

Peut-être la plus triste cause de voyage on trouve de nombreuses raisons forçant les peuples de Catchaluk à quitter leur foyer pour en chercher un autre ailleurs. Si à l’échelle individuelle il peut s’agir d’une sanction légale ; dans la pratique la grande majorité de ces exils sont des vagues migratoires plus ou moins grandes fuyant un danger. Il peut s’agir d’une importante sécheresse, de catastrophe naturelle ayant détruit leur foyer ou plus souvent de guerres. Dans ce dernier cas ce peut être des familles fuyant un danger qui arrive mais aussi des familles dont le village a été attaqué et qui ont tout perdu. Même à l’échelle individuelle, les migrations pour raison économique sont pour ainsi dire inexistantes pour la simple raison que l’économie n’est presque jamais au centre des préoccupations ou de la survie des peuples. Ces migrations peuvent souvent s’apparenter aux voyages nomades mais sont souvent bien plus risqués et dangereux. En effet contrairement au voyage nomade classique qui est préparé, durant les migrations non seulement le voyage est rarement organisé, mais de plus les familles qui y participent n’ont généralement que peu de ressources pour survivre. Cet état de fait amène parfois certaines familles à se servir dans les champs qu’elles croisent ou à se battre entre elles pour les maigres ressources. Ces mouvements de migration sont d’ailleurs une aubaine pour les bandits.

Arrivant souvent par vague désorganisée, les réactions des populations locales face à ces migrations sont diverses. Si on y retrouve souvent une certaine compassion, on y trouve aussi la peur de voir ces personnes arriver en trop grand nombre, provoquer des troubles, voler les ressources ou amener leurs problèmes avec eux. Au sein des cités zacoaltes ces migrations sont souvent plus mal vues et il n’est pas rare que des notchapas et villages fassent appel à des troupes pour chasser les réfugiés si ces derniers sont trop nombreux. Au sein de l’Empire Atlec les choses sont différentes. Bénéficiant de ressources solides et d’une administration bien établie, les groupes de réfugiés sont souvent bien accueillis par les autorités, nourris et une terre (plus ou moins prospère) leur est attribuée. La présence d’importants greniers et de champs publics aident grandement à cet accueil. De plus en cas de vague importante, les migrants seront rapidement répartis sur le territoire de toute une région allongeant le voyage mais évitant une concentration trop importante de ces derniers en un point précis. L’empire fait aussi souvent appel à des troupes pour encadrer les migrations arrivant sur le territoire pour éviter tout débordement. Si l’accueil est théoriquement un devoir dans l’empire, dans la pratique certains paretches font parfois preuve de mauvaise volonté et les populations locales sont parfois peu accueillantes voir hostiles aux réfugiés surtout s’il vienne de territoires extérieurs à l’Empire Atlec.

La recherche

Le dernier grand type de voyage est le voyage que l’on pourrait qualifier de recherche. Derrière ce thème se cache en réalité un très vaste ensemble de possibilités mais il s’agit le plus souvent de la décision d’une personne de pouvoir d’envoyer une petite expédition vers un endroit lointain et mal connu avec un objectif précis. Ces expéditions comprennent rarement plus d’une vingtaine d’individus mais la plupart des personnes présentes sont non seulement souvent très compétentes dans leur domaine mais aussi formées à la survie et au combat. Elles comprennent toujours au moins un chef d’expédition, un ou deux médecins, un ou deux chasseurs, au moins un guide parlant plusieurs langues, plusieurs combattants et quelques porteurs. Devant opérer pour un temps inconnu dans des régions potentiellement hostiles, il est très important pour ces expéditions d’être capables de survivre avec les ressources trouvées sur place.

Voici les principales raisons de ces expéditions :

-la recherche d’animaux/plantes exotiques : d’apparence futile c’est en réalité une chose très importante pour de nombreux notchapas huitzes, yapanecs et mapanitls. En effet le fait de posséder des animaux atypiques, des plantes rares ou encore des objets venus de loin est une marque de puissance et de prospérité très importante. Dans ce contexte, les notchapas lancent alors régulièrement ce type d’expéditions surtout vers des terres réputées sauvages.

-la recherche de ressources : il s’agit ici de chercher des ressources exploitables (mines de sel, de jadéite, gisement d’obsidienne…). Ce type d’expédition est souvent organisé par les pouvoirs iktomis, atlecs, huitzes et yapanecs. Proche de cette situation les maopetecls tiguis envoient parfois des expéditions à la recherche de terres plus prometteuses si leur région devient trop instable et dangereuse pour leur peuple.

-la prise de contact : il s’agit surtout d’une préoccupation atlèque. L’empire lance régulièrement des expéditions dans le but de rencontrer les populations de territoires reculés. Le but est à la fois d’en apprendre plus sur ces derniers (coutumes, langues, savoirs…) mais aussi de déterminer s’ils ont besoin ou non d’être civilisés. Ces expéditions permettent aussi la découverte de nombreuses espèces animales et végétales qui seront souvent listées (et parfois rapportées) si elles présentent un certain intérêt. Parfois simples repérages d’une région méconnue, elles sont alors suivies d’expéditions plus spécialisés visant des objectifs plus précis.

-la recherche des mythes et légendes : ici cela concerne surtout les atlecs, cutchakans, huitzes mais aussi iktomis. Il s’agit d’expédition visant soit à trouver des traces du passé mais aussi à retrouver des lieux venus d’anciennes légendes ou encore prouver l’existence de certaines créatures mythiques.

Dans tous les cas ces expéditions de recherche sont très dangereuses et il n’est pas rare que les personnes disparaissent ou meurent. Plus prosaïquement beaucoup de ces expéditions sont des échecs, ne rapportant rien d’intéressant si ce n’est la honte sur la personne qui l’a mené.

Comment voyager ?

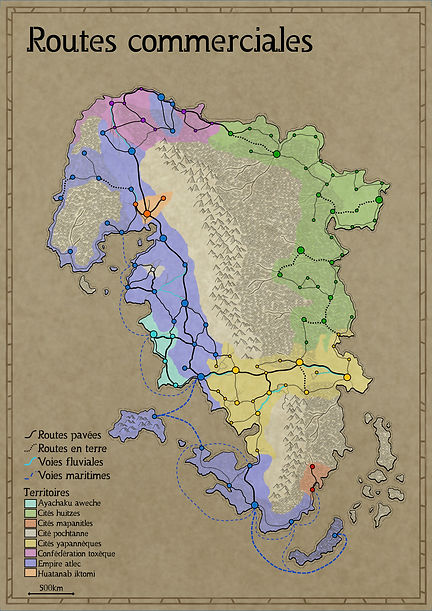

Si la question peut paraitre simple, se demander comment voyager est en fait une question essentielle pour mieux comprendre les limites et la relative rareté des voyages. On trouve trois principales manière de voyager : par la mer, par la route et par les fleuves et rivières.

-par la mer : La première forme est assez rare hors des îles. Surtout côtière elle possède plusieurs limites. D’une part la faiblesse des connaissances en navigation de nombreux peuples, d’autre part une méfiance envers la mer et enfin le coût élevé de la construction de bateaux. Un peu plus présente à l’ouest et au sud, elle est surtout pratique pour relier de grandes villes et traverser les golfes.

-par les cours d’eaux : cette forme de navigation est relativement courante. Demandant moins d’effort que la marche, elle est surtout développée dans les régions où l’on trouve de nombreuses rivières et canaux artificiels. Elle est aussi très présente chez certains peuples oxotllis. Cependant cette navigation peut s’avérer compliquée pour les plus grandes expéditions commerciales car elle nécessiterait de très nombreux bateaux ne pouvant être transportées sur de longues distances hors des rivières.

-la route : c’est incontestablement le moyen de voyager le plus simple et le plus courant. Bien qu’épuisante, cette manière de voyager est favorisée par de nombreuses routes et chemins et offre une plus grande adaptabilité. Il arrive d’ailleurs souvent que même en présence de cours d’eaux, la marche se fasse le long de ces derniers aussi longtemps que possible, des embarcations n’étant recherchées que s’il est nécessaire de traverser.

La marche

Principal mode de déplacement la marche constitue l’essentiel des voyages. Activité simple et connue de tous, la marche lors des voyages est rarement une promenade de santé et bien différente des trajets du quotidien. A ce titre elle possède plusieurs contraintes et impératifs importants.

Une première contrainte importante est liée au poids. En effet la plupart des personnes participant au voyage porteront sur leurs dos d’encombrants et parfois lourds sacs de transport composés d’un grand panier d’osier ou d’une armature de bois. Ces paniers permettent de transporter à l’aide d’une bande placée sur le front et pèsent entre12 et 20kg. Ceci aura plusieurs conséquences majeures d’une part, il est très important de bien répartir le poids dans ces derniers notamment en mettant les éléments les plus lourds proches du dos et des épaules et les éléments les plus légers vers les bords extérieurs, le haut et le bas du sac. Cette meilleure répartition permet d’éviter un certain nombre de blessures et de préserver le marcheur. Une seconde conséquence est la fatigue que le port du sac provoque. Même pour un porteur expérimenté il sera compliqué de marcher toute une journée, et des pauses plus ou moins longues seront nécessaires. Enfin ce poids influera grandement sur la vitesse de marche. Pour exemple, sur une route plane et dégagée, si une personne sans sac ou un sac léger pourra maintenir un rythme de marche de 4.6 à 5km/h, une personne avec un sac de 10 à 15kg verra son rythme baisser à 3.5 à 4 km/h.

Une autre limite concerne la nature même du terrain. Si l’on trouve de nombreuses routes en terre ou en pierre, ces dernières ne sont pas des lignes droites et viennent souvent épouser le terrain. Un dénivelé même plutôt léger peut rapidement influer le rythme de marche même lors des montées. De plus nombre d’expéditions risquent de devoir sortir des sentiers battus, et créer leur propre chemin. Si le risque de se perdre est bien présent les conséquences sur le rythme le sont tout aussi. On considère que sur un terrain accidenté une personne sans sac verrait son rythme de marche réduit à environ 3km/h, mais hors de toute piste dans un environnement avec beaucoup de végétation et où il est difficile d’avancer ceci peut tomber à 1.5km/h en moyenne. Dans le même ordre d’idée le climat jouera beaucoup et la pluie, des vents violents ou une chaleur harassante pourront eux aussi grandement ralentir une expédition.

Enfin un dernier facteur qui influera sur la marche sera le nombre. En effet plus un groupe sera grand et plus il aura tendance à être lent. Si les marchands avec porteurs professionnels garderont un certain rythme de marche, ce sera bien moins le cas des groupes de réfugiés ou encore des diplomates. Sur ce dernier point il convient de souligner que nombre d’officiels atlecs, s’ils marchent parfois apprécient énormément d’être transporté en litières.

Face à toutes ses limites on comprend facilement que la marche ne pourra pas excéder 5 à 7 heures par jour et demandera des pauses. Le voyage étant très long et les exigences de délai très floues voir absente (hors questions diplomatiques), les voyageurs ont rapidement appris que pour bien avancer mieux valait privilégier un rythme lent mais régulier plutôt que de vouloir aller trop vite. Pour maintenir le moral mais aussi obliger à bien respirer il est très commun de chanter lors des longues journées de marche. Très épuisantes il arrive souvent que ces expéditions après plusieurs jours de marche passent un ou deux jours à se reposer dans un endroit propice, le plus souvent un village, avant de reprendre la route.

Le paradoxe des porteurs

Le paradoxe des porteurs est une question bien connue des marchands et des armées. Plus une troupe est grande et plus elle aura besoin de nourriture durant son voyage. Mais plus elle a besoin de nourriture plus elle aura besoin de porteurs. Elle aura donc encore plus besoin de nourriture etc… Cette question est sujet à de nombreux débats et plaisanteries entre marchands. En effet une question se pose alors de l’équilibre entre la place accordée aux marchandises, les besoins de nourriture mais aussi la capacité à payer de nombreux porteurs. Certains marchands privilégient d’emporter beaucoup de marchandises et peu de nourriture privilégiant de vendre les marchandises au fil de la route pour s’acheter de quoi manger. D’autres plus prudents préfèrent emporter plus de nourriture au prix de moins de marchandises.

Le repos

Un voyage n’est pas qu’une question de déplacement mais aussi de repos. Si les petites pauses en journée peuvent se faire sur le bord des routes, il est très rare que des personnes en voyage dorment à la belle étoile sauf peut-être pour les cas de nomadisme, de migration voir de recherche dans des lieux reculés. On trouve en réalité plusieurs possibilités de se loger lors des voyages.

La première est de faire appel aux services d’une auberge. De taille très variable on trouve des auberges dans la plupart des grandes villes. Souvent très simples et offrant un confort limité, elles se composent souvent d’une grande pièce où l’on pourra manger boire et dormir à moindre prix. Certaines auberges se situant dans des lieux très prospères possèdent aussi des « chambres » plus privées servant autant de lieu de stockage que de lieu de repos et peuvent accueillir jusqu’à 10 dormeurs. On retrouve des auberges dans toutes les villes même si elles sont bien plus rares, plus petites et plus simples chez les huitzes ainsi que dans les petites cités yapanèques. On les retrouve aussi régulièrement le long de certaines routes commerciales. A noter que chez les huitzes et yapanecs ces auberges de route sont souvent à quelques minutes de marche des villages de manière à garder les marchands (surtout étrangers) séparés de la population locale. Dans l’Empire Atlec et l’ayachaku aweche, des auberges publiques (les pascanachillcas) sont entièrement gratuites.

La seconde possibilité est celle des étapes. C’est en quelque sorte un village auberge. Les étapes ne se situent que le long de quelques grandes routes commerciales dans l’Empire Atlec (et les puissances inféodées) et le long de quelques routes en territoire yapanec. De taille variable, ces étapes offrent généralement plus de confort que les auberges et il est possible d’y louer des maisons, d’acheter de grandes quantités de nourriture pour le voyage mais aussi d’y faire du commerce moyennant un paiement au propriétaire des lieux. Très apprécié de nombreux marchands pour les informations que l’on peut y dénicher, ces lieux offrent souvent divers services comme la possibilité de recruter des porteurs ou gardes, de se soigner et parfois même de faire appel aux services de prostituées. Assez éloignés des villages, ces lieux sont très souvent la réputation d’être malfamés. Généralement seuls les marchands y font appel.

Enfin la troisième grande possibilité est simplement de faire appel aux habitants du cru. En effet ne connaissant parfois pas les lieux, il est parfois possible de trouver refuge pour une nuit auprès de la population locale. Plusieurs facteurs détermineront la réussite de ceci. D’une part par la taille du groupe. En effet une caravane de marchands aura des difficultés à trouver refuge chez l’habitant et si cela peut arriver pour les plus petites, la grande majorité des personnes devra dormir dans la cour. Un second frein peut être une forte méfiance des populations locales surtout face à des étrangers parlant peu ou pas la langue locale. Cependant il ne faut pas nier l’importance de la curiosité sur ce qu’il se passe dans le monde ou tout simplement la volonté d’aider des personnes dans le besoin qui pèse fortement sur la décision. A noter que pour les officiels et personnes prestigieuses, c’est une variation de ce cette possibilité qui est privilégiée. Allant directement voir le chef du village ou de la ville, et respectant la coutume du cadeau d’arrivée, la personne s’assure presque toujours la possibilité d’être logé auprès du chef des lieux.

Plus d'information dans l'encyclopédie

-Les dangers du voyage

-Le cadeau d'arrivée

-Les cartes et récits de voyage